La originalidad y la intención de Ortega no están en la primera parte de la frase, la anterior a la coma, sino en la posterior a esa coma.

De hecho, yo soy yo y mi circunstancia, que es una referencia al Ideen de Husserl, publicado meses antes (Ich bin ich und meine Umwelt), puede ser una sentencia disculpatoria: yo soy yo pero, claro, está también mi circunstancia...

Sin embargo, la frase completa de nuestro pensador nos obliga a la acción y nos hace responsables del resultado. Lo que se dice: Hace ya tiempo que sigo a Luis Escribano en las redes sociales (y en YouTube, en sus vídeos junto a Eduardo Maestre, a quien también sigo).  Luis Escribano. Seguidle en las redes sociales. Sus documentadas y cuantificadas críticas al despilfarro y algo más de las Administraciones mal llamadas Públicas (hay pocas cosas tan privadas; en ellas, sólo el dinero es público (es decir, por lo visto, «de nadie», como dijo una ministra del presidente Rodríguez Zapatero), especialmente de la andaluza, son evidentemente incontestables. ¡Nadie las ha contestado! Lo que sí se puede es no publicar sus atinados textos, incluso en ocasiones en que parece obligado. Bueno, veremos qué va a hacer el ABC de Sevilla. Dice Luis, del que no es la última vez que se hablará en estos bits: Este es el Comentario que acabo de enviar al ABC (pendiente de moderación), sobre la noticia «El decálogo del PP andaluz para combatir la corrupción». «Si con el decálogo de medidas propuestas cree el PP-A que se va a acabar con la corrupción, apañados vamos. ¿Quién asesora a ese partido? ¿Nos toman por idiotas a estas alturas de la “democracia”? La corrupción es muy grave para cualquier sociedad, porque se entra en un círculo vicioso del que difícilmente se sale si no se adoptan medidas muy drásticas y efectivas. Como casi todos los partidos políticos, sólo enfocan el problema de la corrupción en el gasto público, cuando hay muchos ámbitos en los que realizar grandes cambios: educativo, cultural, social, político, jurídico, organizativo, etc. ¿Cuándo se van a dejar asesorar por verdaderos expertos en corrupción? ¡Ah, no, eso no interesa, porque se acabaría con los “clanes” de los partidos políticos! ¿Por qué los medios de comunicación sólo dan bombo a los representantes de la ciudadanía –porque no son más que eso, simples ciudadanos a los que se les ha otorgado una representatividad-, y no a los ciudadanos que tienen mucho que decir, y qué saben realmente de todo esto? ¿Acaso las soluciones sólo las tienen ellos? A ver si en las tertulias televisivas y radiofónicas, o en los diarios, aparecen más ciudadanos expertos y menos “políticos”, que no saben ni de lo que hablan. Los micrófonos tienen que estar en las bocas de la ciudadanía con más frecuencia que en la de nuestros representantes, y para ello es necesario que los medios de comunicación sean realmente independientes (que dejen de ganar dinero con la publicidad institucional y otras ayudas públicas). Les voy a dejar pistas para minimizar la corrupción: reforma electoral, separación de poderes, minimización de las inmunidades de los poderes públicos, modificaciones profundas y una reordenación de todo el ordenamiento jurídico, disminución paulatina de las ayudas públicas innecesarias (la sociedad civil tiene que ponerse las pilas y asumir sus responsabilidades, y casi ningún partido político se atreve a decirlo), reducción de las instituciones a lo imprescindible, reforma profunda de las Administraciones públicas (incluyo a la Justicia), etc., etc., etc., … Uno de los problemas de fondo es el proceso de la toma de decisiones que adoptan los cargos públicos: el sistema tiene que GARANTIZAR que ningún cargo público pueda adoptar una decisión ARBITRARIA que pueda afectar a nuestros derechos y libertades individuales, o al interés general. El tema de la desviación y malversación de fondos públicos no es más que una consecuencia de este proceso. Todavía los ciudadanos no se han dado cuenta del profundo daño que puede hacer una autorización mal otorgada, una sanción impuesta no ajustada a Derecho, una liquidación ilegal de tributos, una administración de justicia lenta, un contrato administrativo no ajustado a Derecho, una denegación de beca, una orden de cierre de un establecimiento, etc… Aquí radica parte del problema de la corrupción, y nadie habla de ello. ¡¡Y dale a los partidos políticos con la transparencia en los familiares, como si el que robase no tuviera testaferros con ningún parentesco!! Menos parches inútiles e ineficaces, y vamos al corazón del problema, porque nos jugamos mucho: nuestro futuro como individuos, pueblo y Estado. La globalización puede acabar hundiéndonos si no nos despertamos de una vez.» Esta es la noticia:

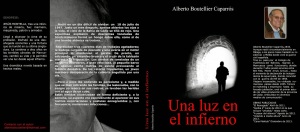

http://sevilla.abc.es/andalucia/20141101/sevi-decalogo-moreno-luchar-corrupcion-201410312137.html Ley del Estatuto del Alto Cargo y de Buen Gobierno y que incluye actuaciones sancionadoras tanto para el dirigente que lleve a cabo comportamientos delictivos, como aquellos que exhiban una conducta reprochable éticamente o desarrollen una mala gestión conperjuicios económicos. Éstas son las principales medidas que promueven los populares: 1. Suspensión cautelar de militancia a los encausados,incluidos también los dirigentes históricos. 2. Aprobación de una nueva ley andaluza de subvenciones que fije los criterios y se prohíban las exenciones en su justificación. 3. Lanzar un estatuto del alto cargo que incluirá un régimen sancionador, además de la protección de los denunciantes de la corrupción. 4. Aboga por limitar los mandatos del presidente de la Junta y por convocar elecciones separadas. 5. Los responsables de fondos públicos deberán pagar con su patrimonio las negligencias de una mala gestión. 6. Creación de un cuerpo superior de interventores de la Junta de Andalucía, que accederían al puesto por oposición. 7. Todos los cargos públicos deben informar de las relaciones laborales y contractuales de sus familiares y de sus retribuciones (incluida la productividad y retribuciones en especie), así como de sus autoliquidaciones de IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio. 8. Establecer un listado de obligaciones de comportamiento personal:austeridad y ejemplaridad en relación al uso de hoteles, coches oficiales, comidas, composición de gabinetes, viajes… 9. La comisión de infracciones tendrá como consecuencia sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la restitución de las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. 10. Los autores de infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo de entre 5 y 10 años. Noticias del ABC de Sevilla relacionadas Libros especiales Los catalanes tenemos un extraño proverbio (que yo sepa, anónimo, pero en cualquier caso digno del mismo Leonardo, a mi humilde juicio): Que el llegir no et façi perdre l’escriure. Sí, que el leer no te impida, no te haga perder, olvidar, el escribir. Lo curioso es que puedes oírlo, por ejemplo, a un payés, referido a cualquier actividad del campo. Pero, a pesar de los varios proyectos en el bastidor de la escritura, ha sido un verano copioso de lecturas. Voy a anotar mis impresiones, porque siempre se piensa que pueden ayudar a alguien a contagiarse o confirmarse de ese punto de crítica que hace que la lectura sea más consciente y menos deslizante. Desconozco el placer del esquí o el patinaje, pero no los de la escalada y la espeleología elemental. Empezaré por decir que, dado que el año próximo, 2015, es el cuarto centenario de la Segunda Parte del Quijote, mon amour, la he vuelto a disfrutar con el afecto y la siempre mayor precisión de la relectura. Quizá no tanto como hice el año 2004 con la Primera Parte, que es mi favorita con mucho. Entonces llegué a extractar una sinopsis, en la que se engarzaban los pasajes literales más prodigiosos, que fue objeto de lectura pública en la plaza del pueblo donde tengo la fortuna de vivir; amigas y amigos dieron voces al narrador y los distintos personajes. Se dice que nunca segundas partes fueron buenas. No es aplicable al Quijote. Esta Segunda Parte es muy buena. Hay quien me dice que le parece mejor que la primera. Aun así me viene a la cabeza traicioneramente una frase de Eugenio D’Ors, refiriéndose a un pintor-secuela de Picasso, Gris, Braque; es decir, de los primeros cubistas: “Gino Severini es, sin duda, un pintor más agradable y, probablemente, mejor dotado que el precursor Georges Braque. Pero de la ambición de Braque al acierto de Severini, ¡qué distancia, qué descenso!” (Arte de Entreguerras, Aguilar, sin fecha pero primera edición). Cervantes escribe, siempre a mi humilde juicio, mucho mejor, más dueño de su pluma, esta segunda parte. Se recrea en el personaje Sancho, aún más de lo que en la primera parte con los secundarios; como mi favorita, Marcela. Porque don Alonso (don Quijote, según él) se da, en ambas partes, por definido en sí mismo. Es, como he dicho más de una vez, con peor o mejor acogida, un jugador de rol. No, desde luego, en sentido peyorativo sino en el genérico. Ha leído los libros de caballería y se ha personificado. Es lo que los antiguos romanos llamaban y la universidad internacional (lo que sobre todo los anglosajones rotulan la Academia) llama “persona”; basándose en que la palabra proviene de las máscaras teatrales romanas, que incorporaban un embudo interior para amplificar la voz, “per sonare”. Don Quijote, como el Dios del antiguo testamento es el que es. Y hace lo que tiene que hacer, sin debate interior. ¡Feliz él! Sancho tiene que reinventarse a cada momento. Y sobre todo en esta Segunda Parte, en esta tercera salida, segunda para él, en la que se ve incluso investido gobernador de una “ínsula”. Don Quijote sólo parece improvisar en Cataluña, con los bandoleros y en la playa y aguas de Barcelona, momentos muy interesantes en los que algo se despersonaliza y se diría que se atiene individualmente, no personalizadamente, a las circunstancias. Sigamos: Mi devoción por hidalgo y escudero del Campo de Montiel se vio recompensada por la oportunidad de leer dos novelas de absoluta excepción; casualmente, lo prometo, escritas por sendos amigos míos, de los que hay ya antecedentes en circunstancia.net. Una luz en el infierno Una de ellas, del escritor naturalista andaluz Alberto Boutellier, compañero mío de bachillerato (aquel bachillerato de ingreso, siete cursos y duro Examen de Estado; en el que no se separaban ciencias y letras, como más que recordar proclamo siempre que tengo ocasión). El título es aparentemente redundante, o paradójico, como queráis. ¿Dónde puede haber más luz que en el infierno, donde el fuego intensísimo es el supuesto protagonista ambiental? Pues bien: el lector ve cómo el infierno puede ser, básicamente, oscuro, privado de la mínima claridad. Se trata de las aventuras, auténticas, de un hombre víctima de los bandazos de una vida para la que estaba formidablemente preparado en la superficie, pero mucho menos en el fondo. Hasta que la experiencia, extendida a años de cárcel en Marruecos, le hunden y le obligan a bucear en ese fondo; y encontrar las fuerzas necesarias para abandonarlo y sobrevivirse al mirar hacia arriba y ver algo de luz. Luego, sólo quedaba esperar pacientemente a ser liberado y quizá, porque no se puede saber, encontrar a Alberto Boutellier para ir contándoselo todo. No me extraña, porque otra cosa sería rara, que se esté pensando en llevar esta magnífica novela al cine, dadas las muy diversas aventuras y las vívidas escenas marítimas, así como la fuerza de los hechos implicados. No será una película barata pero puede ser de gran éxito. E internacional, como otras del reciente cine español. Pero, como no se puede confiar en verla suficientemente pronto, léanla. Que ya va por la segunda edición (a poco de salir la primera). Pídala por su ISBN: 978-84-617-1061-4 Serpiente trágica Otra novela increíble, de despeñada lectura, es la última de José Rovira. No sé si decir que es una secuela o una continuación de aquella novela-río-escabroso, ya clásica para mí y sin duda sus demás lectores, que es La serpiente y el camino. Pero es una asombrosa superación. Un momento. ¿Por qué digo despeñada lectura? Vamos a ver: tuve que recurrir a adjetivar como escabroso el río de la modélica “novela-río” mencionada, por sus especiales características en las que la placidez de algunos tramos se precipitaba en rápidos, interrumpidos por otros más pronunciados aún y por asimismo inesperables placideces, pero llenas de rocas bajo la corriente y de bajíos asimismo peligrosos. Pues bien, en esta nueva Serpiente, novela más corta y ritmada, se mantiene la inesperabilidad que, de repente, se convierte en algo aún más, mucho más, inesperable. ¿Pueden creerlo? Porque el último capítulo te deja literalmente temblando y lleno de lágrimas de intensísima emoción. Para aquellos que hemos pertenecido al espacio sensitivo de la religión católica (vamos: que hemos hecho la primera comunión) el súbito final es sobrecogedor y, a la vez, el único posible. ¡Dado lo que pasaba no podía pasar otra cosa! Y, sin embargo, jamás lo habríamos esperado. Otra gran, magnífica, película si oviera bon señor, lo que se decía del Cid como bon vasallo. Es decir, si España dispusiera de un Ingmar Bergman. (ISBN: 978-84-16007-98-1) Vuelvo a estar impresionado, por el recuerdo de las tres novelas; de modo que seguiré otro día, diciendo algo sobre mis otras lecturas de este verano. «Ciudad España»

Hidalgo y escudero son de allí, pero el Campo de Montiel es, en cualquier caso e independientemente del Quijote, un lugar de mi razonada predilección; y es que debiera ser más conocida la decisiva intervención de los Infantes de Aragón en la asimismo decisiva reconquista de La Mancha. Así el escudo de la ciudad de Infantes (ahora Villanueva de los Infantes, por un cambio de situación en busca de un asentamiento más adecuado) es quizá el primer escudo de España. Curiosamente, en él las barras tienen dos lugares, posiblemente uno por el Reino de Aragón mismo y el otro por aquellos Infantes. Por cierto: para los que quizá no se atreven con el Quijote:

No pretendáis leerlo seguidito. No hay por qué. Cuando lo mandan en el colegio, para que se haga un comentario de texto que entregar pronto, están cometiendo, a mi humilde juicio: - Un quijoticidio, y quizá…

- Un lectoricidio.

Es una receta que se está popularizando: probad con dos capítulos al día. Es probable que, en unas semanas, os sintáis no sólo más liberados de culpa, sino increíblemente mejor en prácticamente todos los sentidos. Son capítulos breves y cada uno te dice algo que te das cuenta de que estabas necesitando que te dijeran. Esto no perjudica otras lecturas, el estudio, el trabajo. Lo mejora todo. Es el bálsamo de Fierabrás, la poción mágica. No queráis acabarlo pronto. Dos capítulos, como si fueran píldoras de vitaminas. Sed felices con el libro, más que con don Quijote, más que con Sancho… ¡Con todo! Dos capítulos… Primera Página Haihu de mi jardín Ya sabéis que el, los, haiku —la palabra es igual para el singular y el plural— han de consistir en tres líneas de cinco, siete y otra vez cinco moras, sílabas sónicas, sin rima. Y que han de ser sólo sencillez, momentaneidad y naturaleza. Los haiku que siguen son de la pasada primavera: Frío amanecer

Sentidos expectantes

Es primavera ¿No tiene frío?

Duerme bajo el durillo

un gatito gris Al acostarse

hace unos guiños el sol

entre las ramas Si la piropeas

esta flor se ruboriza.

Es una niña. La luna llena

sumida en el silencio

te observa y sabe Son hojas nuevas.

Brillan de tal manera…

¡Su primer baile!

Hoy Marcela Merino Primera Página De una postguerra antigua En la Lleida de los primerísimos años cuarenta (del mal llamado siglo XX; porque para mí que fue una simple prórroga y minutos de la basura del siglo XIX; en el que quizá, ay, aún estamos); en aquellos años de la “Victoria”, que así eran llamados oficialmente: 1939 fue el Año de la Victoria; y 1940, el Segundo Año de la Victoria, y así… En aquella Lleida, con la vieja y formidable catedral aún convertida en cuartel y fortaleza (eso, desde 1707 y hasta 1948), ocupada por la Legión y llamada, también oficialmente, el Castillo Principal…

…Había una especie de ángel: la señora Franco. Sí. Era una curiosa coincidencia. Su marido era un médico radiólogo. Habían llegado a nuestra ciudad, supongo, después de la Liberación; como también se llamaba. Esto era corriente. Muchos de los médicos habían sido fusilados por los anarquistas o tras su paso por los “tribunales populares”, en el llamado Tiempo Rojo. Como otros titulados superiores que no eran notoriamente republicanos y no se habían guardado, desat, a tiempo. Y muchos de los que lo eran y tampoco habían sentido necesario guardarse a tiempo (así el médico de casa, el doctor Formiguera) habían sido también fusilados en aquella prolongación del “tiempo rojo” (de sangre) que fue la inmediata postguerra; perdón, Victoria. Lleida fue colonizada por médicos castellanos: Ferrándiz, Óscar, Alonso, Franco, Polo (otra coincidencia)… El matrimonio Franco era muy religioso. Él era de la Adoración Nocturna: una noche a la semana se la pasaba, junto con sus cofrades, arrodillado en una “capilla del Santísimo”; luego, pasó a ser una noche al mes… Y era, también Caballero del Pilar. (De los Hábitos, recordadme que hablemos otro día). Habían tenido dos hijos: uno murió en el frente, naturalmente en el bando de Franco (el Generalísimo, digo); el otro estaba en la División Azul. La señora Franco, doña Pilar, se propuso, ¡bendita sea!, proteger a los republicanos que habíamos vuelto de nuestros armarios quizá imprudentemente pronto y que ella presumía inocentes. ¿Cómo? Reuniendo, notoriamente en una ciudad como aquélla, para merendar y contar cuentos, etc., a grupos de niños y niñas de uno y otro bando. Y también, lo que ya era decisivamente notorio, dedicando discos a sus “amiguitos”, con nombres y apellidos, en el programa más escuchado de “EAJ42 Radio Lérida”, El Disco Dedicado. A mí, cuyo nombre y apellido coincidían con los de mi padre, me dedicó “Los bosques de Viena”, un vals de música descriptiva de Strauss que me había sonsacado que me gustaba mucho. El Disco Dedicado era un programa lleno de claves. A una señora, que en el llamado (cuantas veces repito eso, ¿verdad?) Tiempo Normal; es decir, antes de la República, había estado además de preanta (vamos, que estaba muy buena), muy metida en la sociedad ilerdense, una señora además de posibles, alguien con falso nombre le dedicó la ranchera “Tú ya no soplas como mujer”. Al día siguiente lo comentaba todo el mundo. Claro, al día siguiente de lo de los Bosques de Viena, la gente decía riendo que la señora Franco había dedicado un vals al Juez Plana (perdón, exjuez, puesto que los liberadores le habían privado de esa cualidad). “A su hijo”, precisaban innecesariamente sus mujeres. Se sabía, claro, lo de los niños de doña Pilar. Pues bien, en una de aquellas meriendas en que alternábamos los niños de la guerra, unos de la Situación (como, sí, se llamaba a los del bando victorioso) y otros de la…, no sé yo cómo nos llamarían “ellos”. Una de aquellas tardes, no sé qué pasaría que uno de los mejor vestidos soltó un “¡Caray!”. La señora Franco le reprendió dulcemente; le dijo que era una grosería. Ante mi sorprendida admiración, y como un rayo, aquel niño se puso de rodillas y con los brazos en cruz, y empezó enseguida a recitar, muy rápidamente: “Sálvanos, señor, que perecemos. Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío. Virgen Santísima y Madre mía, ampárame en tu manto. Ángel de la Guarda…”. Y así una retahíla de letanías encadenadas que duró lo que a mí me pareció mucho tiempo. La señora Franco le levantó, secó sus lágrimas y le dijo: “muy bien, ya está, no lo digas más”. De Alberto Boutellier Pues bien, éste es evidentemente un libro especial. Un libro raro, para los tiempos que corren. Y, por consiguiente, inestimable, es decir, tan valioso que no puede ser estimado como corresponde (DRAE). Su escritura es casi onírica de tan… naturalista. Los sucesos son descritos con la misma naturalidad y detalle con la que se suceden o se evocan. Su raui, narrador, no los juzga, como no pueden ser juzgados los sueños, ni cuando son pesadillas. Esta prosa enlaza, pues, con la de los naturalistas, en tantos periodos de tiempo prohibidos eclesiástica y civilmente, por ejemplo en España, por su descarnada visión de los hechos. Una visión la de Zola, por ejemplo, primordial, voluntariamente irreflexiva y desconsecuente (aunque este término aún no figure en el DRAE). La expresión de Cana Maktub parece, como digo, tan involuntariamente irreflexiva como la de los sueños. Parece que Alberto no haya escrito sino dictado, encantado, como decimos en catalán cuando alguien se queda absorto. Su libro, que no es el primero, parece no haber sido corregido, ni repasado. Narra, al costo, sus recuerdos africanos, ceñidos al Rif, donde fue funcionario del Protectorado.   Le llamo “Alberto” (no, Raui, narrador, como sus posteriores amigos), porque fuimos compañeros de curso, y en algún momento de pupitre doble, hace setenta años (o casi), en una Lleida en la que la catedral era todavía fortaleza y cuartel, desde aquel 1714. Le llamo “Alberto” (no, Raui, narrador, como sus posteriores amigos), porque fuimos compañeros de curso, y en algún momento de pupitre doble, hace setenta años (o casi), en una Lleida en la que la catedral era todavía fortaleza y cuartel, desde aquel 1714.

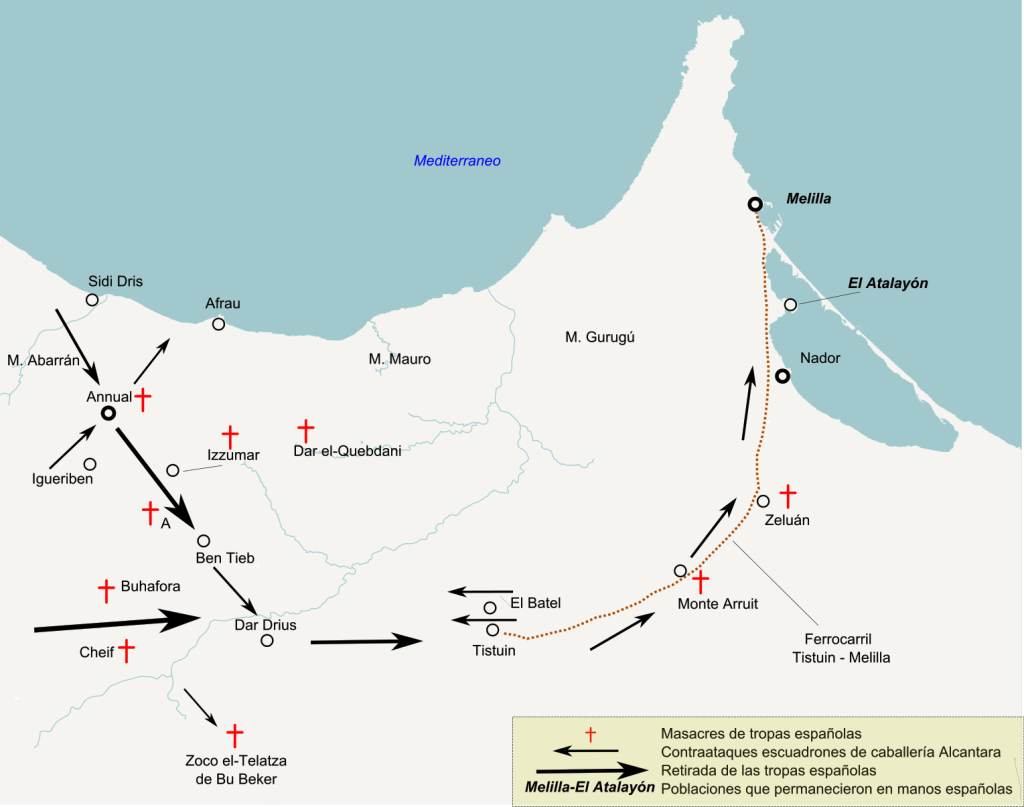

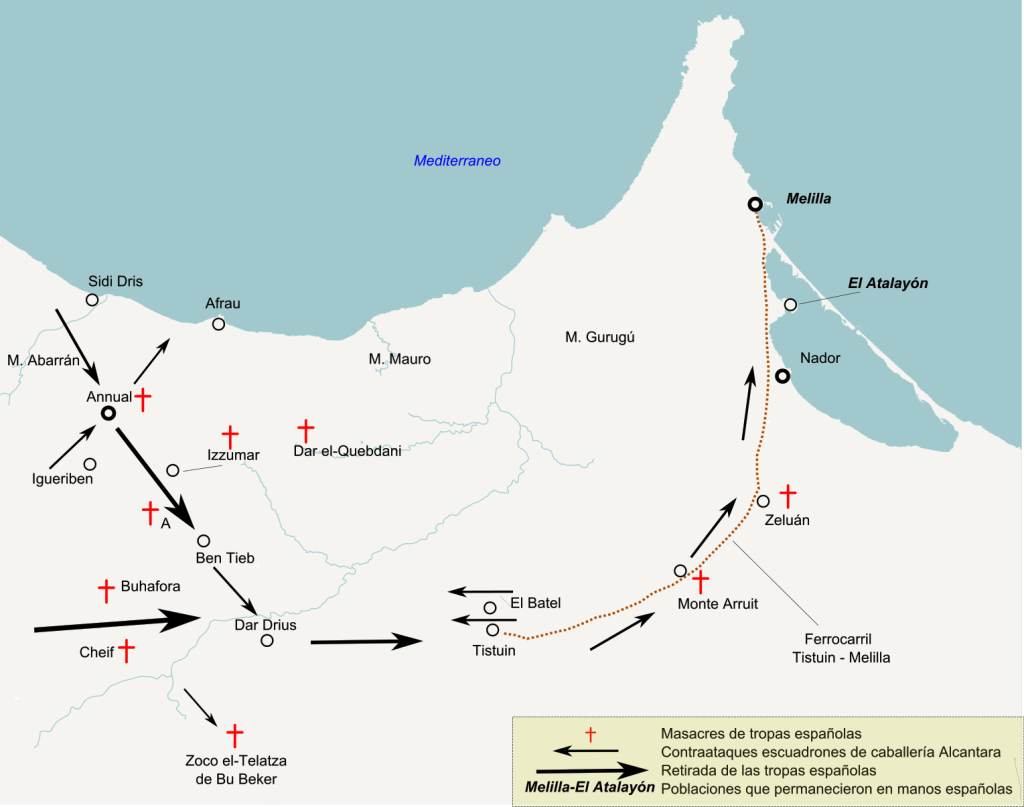

Era tan vital como ahora, que está organizando una plataforma cívica regeneradora en el municipio donde vive su retiro. Pero volvamos a este libro especial, bellísimo, durísimo, abrasado por el sol y la terrible historia de una región africana donde la sangre de unos y otros (pero sobre todo la de la de los soldados españoles, que llevaron con mucho la peor parte) parecía no tener valor, comparado con el de las acciones de “Minas del Rif”. Los poblados donde el joven funcionario Boutellier desempeñó su misión, sólo una generación más tarde, son fácilmente localizables en el mapa de la guerra aquella; así, Nador, Tistutin, Ben Tieb, Driuch, Monte Arruit… Donde “trabajaban los barberos rapando las cabezas –fórmula definitiva para ahuyentar los piojos-; se sacaban las muelas y se practicaban las sangrías en el cuello, así como escoriaciones frontales para aliviar las neuralgias”… “Alguna cabeza de camello prendida de un gancho, con sus enormes ojos y largas pestañas caídas, y sus morros colgando flácidos, actuaba de cartel anunciador de la venta de la carne del ejemplar expuesto”… Cítaría párrafos realmente sobrecogedores, pero no me atrevo a sacarlos de su contexto. JP ISBN: 978-84-616-4897-9 Primera Página Don Miguel, Don Quijote y Don José, codo a codo 1914-2014: centenario de las Meditaciones del Quijote, el primer libro de José Ortega y Gasset, y aquél en el que nos da el lema primordial

Aparece Don José, entre Don Miguel y Don Quijote Desde muy joven, José Ortega y Gasset une su suerte a la de Miguel de Cervantes y el Quijote. ¿Cuál es el título del primer libro de nuestro pensador, publicado en 1914, es decir, hace cien años? Meditaciones del Quijote. ¿Dónde, cuándo, anuncia su lema característico, su particular divisa de caballero, en el que iba a ser su también desigual combate contra los espantosos gigantes del siglo XX? Precisamente en las páginas de este primer libro, su propio Génesis. Y al aliento de Don Miguel y de Don Quijote. La divisa de Don JoséSabemos que, sobre todo en los países hispanoparlantes, es raro encontrar a alguien de un nivel cultural apreciable que desconozca que Ortega escribió aquello de Yo soy yo y mi circunstancia. Y punto, como dicen los arbitrarios. ¿Verdad? Pues no, señor. Y coma. Porque la frase completa incluye, tras sólo una humilde coma: y si no la salvo a ella no me salvo yo. De hecho la primera parte de la frase es el Ich bin ich und meine Umwelt, de su colega y amigo Edmund Husserl (Ideen I, 1913, el año anterior…). Ortega no lo anota, de acuerdo con su hábito de no abrumar al lector con aparato referencial, porque es que él se consideraba un publicista de la filosofía in partibus infidelium; algo así como un misionero. Por otra parte, decía haber nacido sobre una rotativa (de padre periodista y madre de una familia de editores de periódicos). Creía, pues, que debía ser, sobre todo, legible. Yo soy yo y el mundo que me rodea, había establecido Husserl. Y esto fue importante en la refundación de la fenomenología, después de Hegel. ¿Se enfadó Husserl por esta enmienda o compleción de Ortega, que juzgamos ahora que actualizaba la Fenomenología haciéndola proyectiva? ¿Haciendo énfasis en el “yo ejecutivo” en vez de escuetamente en la “conciencia implicada” de los fenómenos? No. Años más tarde, el primer hijo de nuestro pensador, Miguel Germán, fue amablemente hospedado permanentemente en casa de los Husserl mientras estudiaba en Alemania. (Por cierto y volviendo al cervantismo de Ortega, no puede sorprendernos que se bautizara como Miguel a su primer hijo. Sabemos, sí, que se añadió Germán, por haber nacido en Alemania, en Marburg). Fenomenología Proyectiva. Podría decirse que Ortega sustituyó el Pensador de Rodin, que piensa sentado, por el erguido arquero. Y dio ese nombre y símbolo, el del Arquero, a una colección editorial. Veremos que podemos considerarle el pensador erguido para mejor avizorar el futuro.

Y, ¿qué es la circunstancia? El conjunto de lo que está en torno a alguien; el mundo en cuanto mundo de alguien. Sí, claro, el Umwelt. Que hoy se traduce frecuentemente por entorno o medio ambiente. No es tampoco sorprendente el apego de los ecologistas, especialmente en EEUU, a la frase entera y comprometida de Ortega: Yo soy yo y mi circunstancia, y sólo si la salvo a ella me salvo yo.

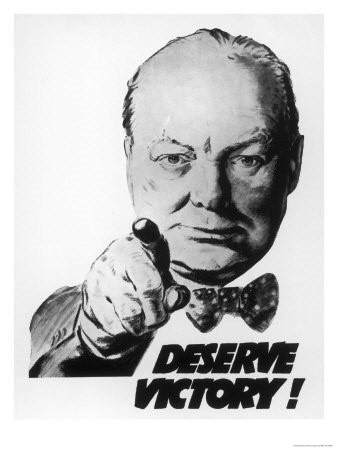

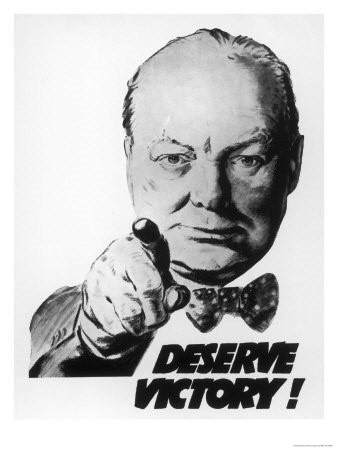

Que es la principal, sin duda, de sus Meditaciones del Quijote. ¡Del Quijote! Lo que no puede sorprendernos. Esa perezosa prudencia popular…Por cierto, uno se pregunta por qué suele citarse nada más que la primera parte de esta frase capital. Bueno, pues comparemos ambas oraciones, la completa y la probablemente censurada por la poderosísima prudencia popular (que es “prudencia” con tintes de pereza y culpabilidad); la sagesse des nations, que es como llama Sartre cínicamente a la frecuentemente indigna norma de cultura weberiana, que los comentaristas y continuadores de Weber (así, Parsons o Schutz) prefieren llamar patrones sociales o patrones típicos, usos. Usos populares que efectivamente son demasiadas veces entre cobardes y perezosos. Al llevar a cabo pruebas de interpretación en nuestro seminario universitario de Creatividad Social, resultó que comparando ambas sentencias, la completa (tal como está, en rojo, más arriba) y la “censurada” (dejando únicamente Yo soy yo y mi circunstancia), sus significados parecían ser totalmente contrarios entre sí. La frase completa era, claramente, responsabilizadora del tal Yo, en tanto que la acortada era precisamente irresponsabilizadora («yo soy yo, un tipo estupendo, pero claro también está mi circunstancia que, si no, yo sería capaz de tantas cosas»)… Y casi absolutamente, en ambos casos. Y esto ocurre también con las versiones populares de otras frases y episodios históricos. Por ejemplo, ¿sólo habló Churchill, en su famosa y dramática alocución del 13 de mayo de 1940, de sangre, sudor y lágrimas? No. Lo que dijo fue: I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat, no tengo nada que ofrecer excepto sangre, trabajo duro, lágrimas y sudor.

Efectivamente, poco después empezaba la trascendental Batalla de Inglaterra (que se libró entre julio y octubre de 1940). Pero, ¿qué se ha hecho del “trabajo duro” como exigencia para la victoria? Deserve Victory!, ¡merece, tú también, la victoria!, advirtió a cada uno de sus compatriotas, desde un cartel y durante el resto de la guerra, el hombre que llevaba la victoria en sus dedos. ¿Fue una manzana lo que despertó a Newton de su presunto letargo intelectual, o es una historieta para alumnos de primaria (los que todavía creen en las soluciones a los problemas y no en las arduas superaciones)? De lo que habló Sir Isaac Newton en 1671 en la Royal Society, al ser elegido fellow, fue de haber estado pensando continuamente en ello. Nunca, en vida de Newton, se habló de la manzanita, lo que fue puesto en circulación por uno de sus biógrafos, sin duda con aficiones cuenteras, sensiblemente después de su muerte en 1727. De este modo, se puede adquirir la falsa y adormecedora impresión de que si algo así de sencillo nos ocurre en algún momento de la vida nosotros también seremos famosos. ¿Es eureka una expresión chocante de un extravagante Arquímedes viendo que al bañarse subía, hasta rebosar, el nivel del agua de su bañera, o el perfecto de euriskein, encontrar: lo he encontrado? ¿Somos todos un tanto cuentistas y muchos, lo que aún es peor en los tiempos que corren, holgazanes? Don Miguel, Don Quijote y Don José, responsables de sus circunstancias¿Cómo pudo El Quijote provocar esta meditación primordial en el Ortega de 31 años? Evidentemente, porque Don Alonso Quijano lo que hizo, cuando comenzó a caminar por el antiguo y conocido Campo de Montiel, fue precisamente esto, responsabilizarse de su circunstancia. La hizo suya, hizo cosa suya lo que pudiera suceder en su Umwelt. Y pasó a llamarse Don Quijote de la Mancha. Salió. A salvar lo que hubiera que salvar, a enderezar tuertos… Era su misión de caballero. Porque “nobleza”, quién sabe; pero hidalguía obliga. Y así enseñó al joven Ortega aquello que es nuestra misión. Y Don José no dejó de insistir en ello durante toda su obra, durante toda su vida. Repite una y otra vez, hasta que nos deja en 1955, Yo soy yo y… La ampliación del horizonteLa humildad personal de Don Alonso quedó sobrepasada por la grandeza de su misión. Transfigurado, erguido, erigido, en Don Quijote, amplió sus horizontes. (Al fin y al cabo, La Mancha es, en la mayor parte de sus parajes, un vivero y una escuela sin igual de horizontes; allí se sabe claramente que la Tierra es redonda porque, si no, ¿dónde están estas montañas que sabemos no tan lejanas —sobre todo, en el Campo de Montiel, relativamente cerca de Sierra Morena—, para haber desaparecido en la, además tan clara, lejanía? El horizonte marino es indeciso, abrumado por la evaporación del agua; en el desierto todo cambia y se enduna con la última tormenta de arena; pero en La Mancha)… Y, no mucho más tarde, en la Segunda Parte, no será sólo La Mancha; tenía que salvar lo que entonces se llamaba Las Españas. Y, ahora, le pedimos —sin la insolencia de la “exigencia”, ya que Don Quijote no nos permitiría la menor arrogancia— que nos ayude a salvar el mundo. ¡Que es que está en crisis! No sólo nuestro Umwelt, el Welt. (Otro paréntesis: se usa demasiado el verbo exigir. Julián Marías lo detestaba. Mencionaba a aquel arzobispo de Buenos Aires, ahora que otro ha pasado a ser nada menos que el Papa de Roma; el de la época de la fatal enfermedad de “Evita”, que clamaba: “Exigimos a Dios la salud de la señora Perón”). Los gigantes que Ortega veía cada vez más cerca Esta excelente fotografía de la revista LIFE nos da la idea de las ‘masas’ que el erguido Ortega preveía. Congreso del partido Nacional-Socialista alemán, en Nüremberg, 1937. Por cierto, Ortega se confesaba “muy poco moderno y muy siglo XX”; es decir, muy poco «progresista» de rótulo, nada romántico, nunca demasiado humano; sino, por fin de nuevo, clásico. Pero, el siglo XX al final resultó ser una prolongación en peor del XIX (en el que quizá aún estamos, a pesar de haber cambiado de milenio). ¿Qué afectados gigantes elevaban entonces una y otra vez sus brazos, al tiempo que resultaban molidas, primero las esperanzas y los huesos de sus pueblos y al fin millones y millones y millones de vidas? Sí, recordad que extendían sus brazos, unos con la mano abierta y otros empuñada. Se llamaban Benito Mussolini, Josef Stalin… Luego, Adolf Hitler, y habían de aparecer multitud de quislings e imitadores, en un número rápidamente creciente de países. De modo que reseñemos ahora otro de los libros de Don José. El hispanista Thomas Mermall asegura que es el libro, de los escritos en lengua castellana, más traducido y vendido en todo el mundo después de… El Quijote. Se titula La Rebelión de las Masas y se publica inicialmente como serial en el diario El Sol, del que él es colaborador desde el principio, casi cofundador con Nicolás María de Urgoiti. En 1926. A finales de 1930 como libro. El título “La rebelión de las masas” no fue generalmente entendido; no hace mucho un importante escritor confesaba que suponía que se trataba de la rebelión de los asalariados respecto a los patronos explotadores, los mandatarios socialmente injustos, etc.; es decir, la rebelión de los ciudadanos frente al tirano. Es precisamente lo contrario. Ortega se refiere a la rebelión de las masas en contra de ellas mismas, de sus propios ciudadanos; y a favor o en busca de sus tiranos, de sus gigantes. Como los personajes de Pirandello en busca de su autor. La aglomeración, la agregaciónVoy a hablarles de un caso exactamente real: cuatro jóvenes van en el coche del padre de uno de ellos por las calles de una ciudad, cuyo alcantarillado es conocido por su poca eficacia, después de un fuerte chubasco. Circulando a una velocidad inadecuada para una calzada encharcada, salpican a un matrimonio de avanzada edad que camina por la acera. El hombre les insulta. Detienen el auto, bajan y se dirigen hacia él. Le pegan. El hombre cae al suelo, le siguen pegando, incluso con el paraguas arrancado de las manos de su espantada esposa que resulta roto. El anciano muere poco después en el hospital de un ataque cardiaco. El padre de uno de ellos insiste, con lágrimas en los ojos, “mi hijo es incapaz de una cosa así, son las malas compañías”. Ninguno, de aquellos cuatro muchachos, habría sido capaz, en función individuo, de aquella cobardía; sí, los cuatro agregados. Es el efecto gang, tan sumamente peligroso, como puede verse. En ningún momento del sistema educativo se les previno contra él. Es más: a nadie parece interesarle la prevención del efecto gang (del que proviene gangster, pandillero). Cualquier masa siempre es una “mala compañía”, ¡de la que se forma parte!  Don Quijote detesta las masas complacientes.

Sabe que detrás de ellas hay un insufrible gigante. Así, en este episodio le da nombre al líder del rebaño; se tratará, sin duda, de Alefanfarón de la Trapobana.

Y arremete contra los pobres componentes de la ‘masa’ que son, siempre, los que pagan las consecuencias de su sumisión.

En este otro bajorrelieve de Pepe Noja, del monumento a Cervantes de Alcalá de Henares, se vive la escena, casi una previsión de los bombardeos devastadores de las ciudades alemanas en la IIGM. “No sabemos lo que nos pasa, y esto es precisamente lo que nos pasa, no saber lo que nos pasa”, publica Ortega en Esquema de las crisis, que luego formó parte de su curso En torno a Galileo, de 1933. Hay peligros de la circulación social que deben ser masticados incluso en las escuelas, y luego en los institutos, etc., como ahora se hace ya con los de la circulación rodada. Se trata de aprender lo que puede pasarnos, en ocasiones. Esta enseñanza debe servir, como todas, para toda nuestra vida. Los gigantes del siglo XXAños antes, Lenin ha dado su golpe de estado contra la república democrática presidida por el Sr. Kerenski. Es sustituido en 1924 por Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, apodado Stalin (acero). En Italia, un tal Mussolini también apunta maneras. Había dicho en 1922 en el parlamento italiano (imagínenselo con los brazos en jarras, con los puños apoyados en la cintura): “Podría hacer de esta aula sorda y gris un campamento de soldados: podría destruir con hierros el Parlamento y constituir un gobierno exclusivamente de fascistas. Podría; pero no lo he querido, al menos en este primer momento”. La marcia su Roma había sido una demostración de respaldo por sus hombres-masa, pero la forma en que se convierte en jefe de gobierno está perfectamente de acuerdo con el Statuto Albertino (la constitución italiana de entonces). En Alemania, no es hasta 1932 que el Partido Nacional-Socialista Alemán de los Trabajadores obtiene el 37,3% y el 33% de los votos, respectivamente, en las elecciones extraordinarias de julio y noviembre (es decir, menos en las segundas que en las anteriores). Pero la inestabilidad política y la imposibilidad de crear otro gobierno firme hacen que el Presidente de la República nombre él al Präsidialkanzler, el canciller presidente, el jefe del gobierno, algo que era tarea del parlamento: el 30 de enero de 1933 el anciano mariscal Paul von Hindenburg nombra jefe de gobierno a Adolf Hitler. Europa, el mundo, se llena de jefes. Y de camisas de diferentes colores: negras en Italia, pardas en Alemania, verdes en Rumanía y Brasil, azul mahón las de Falange Española, etc. Es la Época de las Camisas, y también de los brazaletes y los pañuelos del cuello: pañuelos rojos los de los jovencitos pioneros soviéticos, a algunos de los cuales aún pude ver, en los neoestalinistas años setenta, en el Bolshoi; asistiendo al ballet como espectadores privilegiados; como todos; como mi mujer y yo, claro, teóricamente invitados de los sindicatos soviéticos. E incluso los pañuelos creo recordar —porque la historia que no gusta a los que prevalecen se cambia o se borra y olvida, incluso en Google— que azul claro de las juventudes del New Deal en EEUU, desfilando también por la Quinta Avenida. Era la época… No se podrá decir que Ortega carecía de previsión, de visión anticipada. Desde Don Quijote sobre Rocinante, nadie se había alzado tanto sobre sí mismo, para ver lo que se nos venía encima, con tal clarividencia. Nuestro Don José advertía del peligro de las masas, que se convertían en los partidos de masas; que acabar convirtiéndose en casi un oxímoron —dos conceptos de significado opuesto en una sola expresión, generando un tercer concepto—, en “partidos únicos”, destrozando el sentido mismo de la democracia. Todavía no había ocurrido, pero Ortega, nuestro erguido espectador, lo preveía, si no se advertía el peligro para la civilización de que los ciudadanos libres se convirtieran en hombres (y mujeres, claro) masa; molida su individualidad por la fuerza de los brazos y los gritos de los líderes-molino. (Efectivamente, determinada hiperactividad de las neuronas Cubelli, o neuronas-espejo, nos lleva a arrimarnos y llegar a ser inseparables de un grupo humano; de un equipo de fútbol –soy del Barça; o del Madrid-, o de un partido político –soy… tal cosa–; es decir, no soy realmente yo, no soy de mí mismo. Y llegar a considerar a los adversarios en enemigos. En el fútbol, ya no se llama, o al menos no muy frecuentemente, encuentro a un partido). Individuo y masaLa racionalidad individual es Humilde pero independiente; juiciosa (juiciosa, que juzga sobre pruebas) más que “opinante”, puesto que la opinión no es más que “la parte más accesible de la actitud”, según Allport, etc.; Enérgica, sí, claro, pero cuando el discernimiento es suficiente… Pero la racionalidad desaparece cuando nos unimos no académicamente a otros semejantes para ser parte de algo más fuerte, como los palos a ser parte de un haz, un fascio, el símbolo del fascismo: un gran palo múltiple, un aglomerado. Escribe Ortega: “Delante de una sola persona podemos saber si es masa o no. Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo, en bien o en mal, por razones especiales, sino que se siente “como todo el mundo”, y, sin embargo, no se angustia, se siente a salvo al saberse idéntico a los demás”. El hombre masa se reconoce, explica, por la “libre expansión de sus deseos vitales y una radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia. Es decir, sólo le preocupa su bienestar y al mismo tiempo es insolidario con las causas de ese bienestar”. Lo suyo es aglomerarse, las aglomeraciones, recalca. No se ve salvando, él, su circunstancia. Es, dice Ortega, un niño mimado, que cree tener derecho a todo sin él hacer nada y que así pasaría esta misión a sus feroces “papaítos” (Padrecito, llamaban a Stalin). Los dictadores, que el hombre-masa ve por encima de su propio nivel, como su líder, guía, führer, duce, caudillo, conducator, gran timonel, jefe máximo… Seres excepcionales; admirablemente gigantescos para el hombre-masa, que se sabe insignificante; es decir, sin capacidad de dar significado a nada. Aquellos dictadores tenían la capacidad de instalarse en la circunstancia, de convertir el problema en solución, la circunstancia en “mil años”, como auguraba Hitler para el tercer Reich… Tuvo que empezar la terrible Segunda Guerra Mundial, para que los profesores de derecho político se dieran cuenta de que los estados totalitarios se definían por la inevitabilidad de desembocar en la guerra total, bombardeando poblaciones… Gigantes, enormizados por lo que Cervantes llama “hinchar el perro”, con el culto a la personalidad. La actitud de Don Quijote ante los gigantesDon Quijote, que no es tonto, teme a los gigantes; sabe que su batalla contra ellos será desigual. En ocasiones, no puede evitar respetarlos, admirarlos, siquiera sea provisionalmente. Así, “decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantesca, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado”. Alonso, ya convertido en brillante jugador de rol a partir de sus lecturas de caballerías, se ve a sí mismo, una de dos: Acabando con ellos como “el caballero de la ardiente espada, que de sólo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes, o Félixmarte de Hircania, que de un revés solo partió cinco gigantes por la cintura, como si fueran hechos de habas, como los frailecicos que hacen los niños”. O bien perdonándoles la vida pero, ah, con una condición: “que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendida: yo señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante” La lucha contra los gigantes es, para él, «buena guerra», la guerra justa; así resuelve sencillamente el grave problema que preocupaba a los escolásticos. Leamos: “En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla, y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra”.  Bajorrelieve frontal (Autor: José -Pepe- Noja) del monumento a Cervantes en Alcalá de Henares. Ya saben ustedes cómo acabó la confusión de los molinos en gigantes. Y, en otra ocasión, la de los odres de vino. En esta segunda vez ya había influido Don Quijote tanto en su escudero que Sancho Panza estaba seguro de haber visto rodar, con sus propios ojos, la cabeza del gigante que tiranizaba el otrora pacífico reino de Micomicón. ¿Hay fin?, ¿hay salida?Sólo algunos de los gigantes que previó, vivió y sufrió Ortega cayeron en 1945, tras una guerra atroz. (Es lo que temía el sabio arconte Solón, cuando en plena crisis ateniense le fue ofrecida la tiranía —es decir, que gobernara él solo, suspendiendo a los otros arcontes, discrepantes de sus ideas—. Y Solón dijo: no; la tiranía puede parecer una buena cosa; pero no tiene salida). Está descendiendo el telón final del Calígula de Camus. Ya está a menos de dos metros sobre el escenario. El déspota, en el suelo, roto y lleno de sangre, incorpora su cabeza y mirando al público del teatro, dice con voz ronca “Aún no he muerto”. Acaba de caer lentamente el telón. Pero los espectadores no tienen esta sensación. Tardan en romper en aplausos, aunque luego sean fuertes e interminables, sobre todo si el intérprete ha sido José María Rodero. Algunos gigantes geopolíticos están “vivitos y asesinando”, otros se han descompuesto en mafias que trafican con todo, incluido el plutonio, que Hawking conjeturaba que puede acabar con nuestra civilización; y otros palpitan en la barriga gestante de la historia. Por ejemplo, en los llamados “países gamberros”, donde hay verdaderas dinastías o castas de tiranos, o religiones fanáticamente intransigentes, que viven en tiempos históricos ya pasados para nosotros, pero con científicos nucleares y técnicos en cohetería intercontinental. Están en nuestra circunstanciaDe modo parecido, algunos gigantes nos rodean como los muertos vivientes familiares de las películas de serie B y las series de televisión. Reconocereis algunos: Los partidos políticos actuales (por ejemplo, los españoles). Véase Origen de los Partidos Políticos. Que votan en las cámaras aglomeradamente, como un solo hombre. La Constitución Española en el artículo 67.2, por un lado asume la evolución histórica del sistema representativo hacia el mandato libre, pero, claro, por otro establece el sistema proporcional de esas listas de partido, que supone evidentemente dicho mandato imperativo, en evidente contradicción. Pero cualquiera contradice al líder: ¡no irá en la próxima lista! El que los votos de los enlistados no sean secretos, ya que se refleja en un mapa luminoso con el escaño de cada cual. O el voto a mano alzada. Evidentemente, no es libre, si no es secreto. (Pero es que cuando se les ocurrió a sus convocantes votar secretamente en una de las huelgas recientes en Madrid, salió que se desconvocase, por gran mayoría. Y eso, claro, no puede volver a ocurrir). El sistema funcionarial corporativo. Los políticos hablan una y otra vez de ventanilla única, de policía de proximidad… Tonterías de estos, al fin y al cabo, interinos. (Porque siguiendo un caso de puesta en marcha de una nueva empresa, puede encontrarse con que el “vuelva usted mañana” decimonónico está en “vuelva usted dentro de tres días”; ¡pero una y otra vez!, porque “falta una firma” de muchas o un nuevo requisito). Los grandes grupos de comunicación. Las religiones, o facciones de ellas, intolerantes. Ciertos colegios, o corporaciones, profesionales. Los sindicatos de la mano alzada y los “piquetes informativos”. ¿De qué, qué, tienen que informar, en el siglo de los medios de comunicación? Los antisistema, que queman contenedores, rompen ventanas y escaparates. ¿Recuerda el lector a Hulk, el personaje de la Marvel Comics que en España llamábamos precisamente La Masa, ¿recuerda sus tebeos, sus películas? Era un humano corriente, pero la indignación, generalmente legítima de origen, le ponía de color verde, al tiempo que lo hinchaba, lo hacía gigantesco, y le daba una fuerza excesiva, inhumana. Se descontrolaba. Es lo que llamamos “estar fuera de sí”. Que no es una actitud técnicamente, cerebralmente, inteligente. Ni cooperadora. Recuerden que Ortega lo dice con su claridad: No sabemos lo que nos pasa, y esto es lo que nos pasa. Bien, pues planteémoslo: ¿con qué hemos de sustituir la indignación?) Pero sigamos, aunque no acabaremos: La corrupción, como evidente crimen organizado. Las llamadas mafias, desde la trata de seres humanos al narcotráfico. El gran capital y las multinacionales, como repetía el gran Marcelino Camacho. Con distinciones y matizaciones que también él hacía. Las compañías petroleras, ‘señoras del gran poder’, simbolizadas en estos gigantescos barcos petroleros. Los privilegios. Por ejemplo, incluso en la mayoría de países la Ley Hipotecaria es un privilegio, una privilex y, por otra parte, un contrato de adhesión, contra los que se ha manifestado tanto el Supremo… Cuando un divorciado deja de pagar los «alimentos» a sus hijos se embarga un tercio de sus ingresos, no su vivienda. ¡Y son los alimentos de los hijos! El juego, como signo de democracia y prosperidad. Uno de los primeros signos de la famosa Transición española fueron las máquinas tragaperras por doquier, y los bingos monumentales. Y ahora, tenemos las gigantescas “casas” internacionales de apuestas anunciadas en las camisetas de algunos de los principales equipos deportivos… El alcohol, el botellón juvenil (“botellón”, botella gigante). …….. El Terrorismo, en todas sus formas y escalas. …….. En fín, tantos, que debiéramos aspirar a acabar con ellos como Félixmarte de Hircania, de cinco en cinco. O al menos de dos en dos, como el caballero de la ardiente espada. Un Método de Salvación de la CircunstanciaSí. Pasan los siglos, pero no los problemas. Las circunstancias no son las mismas pero se parecen mucho. Las cosas se tuercen, una y otra vez, obedeciendo fatalmente a la segunda ley de la termodinámica. Es la espontánea tendencia al caos y la crisis. Y hay que desfacer los tuertos. Quizás al antiguo modo, ya que todavía carecemos de un Método de Salvación de la Circunstancia (por más que algunos estemos trabajando en ello). Y la Democracia, la Justicia, la Libertad, el Respeto, sí, sabemos qué son, pero aún no los sabemos aplicar con la deseable y provechosa precisión, como sucede también aún con la Física Cuántica. Tres últimas notas:1. Don Miguel de Cervantes Saavedra es un librepensador. Escribe, aunque en un prólogo que podía ser prescindible para no perjudicar la publicación de El Quijote, algo “hermoso y terrible”, por usar los calificativos de Fiodor Gladkov para estos casos: “Y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al rey mato”. (En mi interior, “al rey mato”) ¿Se decía? ¿Comúnmente? 2. Don José Ortega y Gasset, en su mismo primer libro, en las Meditaciones del Quijote, nos incita a “llevar las cosas a la plenitud de su significado”. Así, ahora, antes de que sea tarde, la Democracia. La Justicia. El Respeto. Y la Libertad. 3. Ésta última el único bien incluso superior a la Verdad y la Justicia ya que, sin ella, ¿qué verdad, qué justicia pueden prevalecer? ¡Las que dicten los gigantes! Don Quijote de la Mancha confía a su escudero: “la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”… «Aventurar». Compartamos, lector ya amigo, esta aventura. Y hagamos nuestro el viejo lema de los republicanos romanos: non ducor, duco me. No soy conducido, yo me conduzco. JP Libros especiales de María Ángeles Jiménez

¿Es un libro de cocina? No exactamente. Pero si lo fuera, sería uno de los más agradables e interesantes que he conocido. ¡Un libro de cocina con argumento! Y por la explicación de sus recetas y por sus ilustraciones. La autora ha cocinado personalmente y fotografiado la mayoría de los platos. Pero no es una chef de cuisine. Es la Directora de la Biblioteca Municipal de Villanueva de los Infantes, una fascinante biblioteca como corresponde a la fascinadora Ciudad de Infantes; una biblioteca con fondos infrecuentes y frecuentes actividades culturales, animadoras y lúdicas, fuera de lo frecuente. (Sí, sí, juguemos con las palabras, que nunca llegaremos a aquello que leía don Alonso Quijano, antes de transmutar en don Quijote de la Mancha, en alguno de aquellos libros suyos: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura). ¿Es que como libro de cocina que no es, pero si lo fuera, se limita a los platos mencionados en el Quijote, como otros varios que mi librero personal, Javier Rodríguez (el propietario de la clásica Librería Cervantes de Alcalá de Henares, la librería de Javier, como enfatiza ahora para que todo el mundo sepa que es una librería de librero), estuvo ayer poniendo en mis manos? No. ¡Qué va! Porque este libro no se limita a nada. Así de simple. Reiniciemos. No se puede negar, con este título, que, al menos, este libro comienza a caminar por el Campo de Montiel, la bella y contrastada (ciudad, aldeas, castillos, ventas, molinos, las lagunas de Ruidera…) comarca natural de La Mancha. A propósito: no cabe duda —porque serían demasiadas coincidencias— de que Miguel de Cervantes tomó docenas de notas sagaces sobre precisamente esta comarca, e incluso estimó las distancias a rocín y burro desde ella, para asegurarse la coherencia de su novela. Además es que lo dice, cuando escribe que, ya en la primera salida de sí mismo y de su lugar de la Mancha, don Alonso Quijano, “comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel (y es la verdad que por él caminaba)”. Ah, es un libro de viajes por el Campo de Montiel de Don Quijote y Sancho, y luego más allá hasta el mar de Barcelona… Con anotaciones, comentarios…  Mis amigo extremeños dirán: «mira, unos bujíos» ¡Sí, pero tampoco! Es una completa lectura personal de ambos libros o partes del Quijote que hace la autora, deteniéndose, no sólo pero sobre todo, en los platos que se mencionan. No únicamente en los que les es dado probar a los protagonistas (pobrecitos míos) sino en todos. Y aún en los que no se mencionan pero que consta a la autora que se cocinaban en aquellos lugares y momentos. Una deliciosa, fluida, culta, documentada, lectura de la autora, que comparte generosamente con nosotros. Muy recomendable para hacer boca, y nunca más apropiadamente dicho, dada la proximidad del 2016, cuarto centenario del segundo libro de El Quijote. JP ISBN: 978-84-7789-269-4 Editado por el Aula de Cultura de la Diputación de Ciudad Real. Primera Página Cosas de las redes Doctor Ingeniero y profesor de Telecomunicaciones en la Universidad de Vigo, Martín López Nores (Marín, 1981) fue, posiblemente, el vencedor moral en el concurso ‘Increíbles, el gran desafío‘ de Antena3, la emisora de TV fundada a finales de los 80s del pasado siglo por Manuel Martín Ferrand. Descifró nombres de ‘pila’ en diferentes lenguas peninsulares codificados en QR. En este tipo de código el blanco y el negro representan el 1 ó 0 del binario según su posición relativa, como explicó, además de enumerarnos usos del código QR, el joven profesor. Justificó su atractiva ‘clase’ diciendo, siempre con una sencillez y brevedad sorprendentes: código QR, el joven profesor. Justificó su atractiva ‘clase’ diciendo, siempre con una sencillez y brevedad sorprendentes: ENTENDER CÓMO FUNCIONA ALGO ES EL PRIMER PASO PARA PODER MEJORARLO O SUPERARLO. ¡Nos desafiaba! Sí. Increíble. Gracias. Porque todos lo necesitamos. JP

Primera Página Libros especiales

Respondió Confucio, preguntado por sus discípulos, que lo primero que haría si fuera elegido emperador (entonces en la China la monarquía era electiva) sería fijar el significado de las palabras. Pero insistió una vez más en que él nunca optaría a la elección. Lástima. Como quiera que vamos a tratar de José Rovira, un autor que maneja con extraordinaria precisión el significado de las palabras castellanas (no en vano nació en Cataluña), procedemos a precisar el título de esta crítica. 1. Suele llamarse novela-río a una serie de libros de narración que mantienen de uno a otro una cierta unidad de acción y de personajes principales, muchas veces de sucesivas generaciones. Como en las sagas, originarias de Islandia. Ahora se suele llamar saga también a cualquier sucesión de libros con «algo» en común, aunque muchos no estemos de acuerdo. También se llama novela-río a un solo libro, casi siempre extenso, con un único desarrollo pero una diversidad de escenarios encadenados, distintos paisajes, personajes comunes pero otros secundarios y accidentales. 2. En cuanto a escabroso, se refiere al río y no a la novela, y es un adjetivo que aquí podría malentenderse. De modo que acudamos al DRAE: (Del lat. scabrosus). 1. adj. Dicho especialmente de un terreno: Desigual, lleno de tropiezos y estorbos. 2. adj. Áspero, duro, de mala condición. 3. adj. Peligroso, que está al borde de lo inconveniente o de lo inmoral. Seamos indulgentes con el hecho de que la Academia utilice la mayúscula después de los dos puntos, en seguido, en contra de su propia norma. Digamos que aquí nos referimos a las dos primeras acepciones. Olvídese el lector de lo de inmoral, aunque sea lo primero que le hayan sugerido ambos títulos, el de la novela y el de este artículo. La serpiente y el camino.  Título enigmático, que puede referirse a la tentación; o a la característica serpenteante del camino del protagonista, a lo largo de las varias generaciones que parece reunir en sí mismo, porque son las de las familias o congregaciones que marcaron su vida… Título enigmático, que puede referirse a la tentación; o a la característica serpenteante del camino del protagonista, a lo largo de las varias generaciones que parece reunir en sí mismo, porque son las de las familias o congregaciones que marcaron su vida…

Vida que se iniciaba plácida. Hasta la guerra, la guerra civil española, que le sacude incluso geográficamente y, desde luego, escabrosamente. Vida que se desentiende de sí misma por momentos, hasta que se centra de nuevo en su propio protagonismo. Y en su autoobservación. Novela que, asombrosamente, como un río escabroso, cambia de tempo literario de una parte a otra, que el autor llama efectivamente libros: Libro Primero, Libro Segundo… En un sólo tomo que, así, se convierte en una pequeña biblioteca privada. Sí, cambiando de ritmo, de uno a otro, pero manteniendo el estilo, la misma pluma, con un gran oficio. Autor que se confiesa admirador de Zweig y de Papini, pero que evoca en el lector a Proust y al Stendhal de “éstos son los detalles exactos” (no en balde Rovira es jurista y Stendhal decía leer frecuentemente artículos del código civil, para precisar su expresión). En fin, novela de las de antes, y de las del futuro; que se lee despaciosamente, que se deja con afecto, cuando a uno le interrumpen, y se retoma con mayor afecto cuando se la necesita de nuevo. Que, seguro, se releerá, años más tarde, con el ánimo de escuchar de nuevo, naturalmente sin prisas, una inolvidable gran sinfonía. JP La serpiente y el camino José Rovira Ediciones Puerta a Puerta Pídalo por su ISBN: 978-84-613-8339-9 Primera Página BROZAS  En esta fotografía, ya antigua, se notan las dos «edades» de la piedra, en la Iglesia de los Mártires, en Brozas Esta es una historia de siglos, una larga historia, de piedras en ocasiones rescatadas a campos y corrales y de héroes colectivos e individuales. En las pantallas de circunstancia.net cuando hablamos de “héroes” nos referimos, claro, a lo que Ortega, sin prisas y a lo largo de su extensa obra filosófica, va definiendo como tales, los héroes realistas. Ya en su primer libro (Meditaciones del Quijote, 1914) nos dice: «Existen hombres decididos a no contentarse con la realidad. Aspiran los tales a que las cosas lleven un curso distinto: se niegan a repetir los gestos que la costumbre, la tradición, y en resumen, los instintos biológicos les fuerzan a hacer. Estos hombres llamamos héroes. Porque ser héroe consiste en ser uno, uno mismo. Si nos resistimos a que la herencia, a que lo circunstante, nos impongan unas acciones determinadas, es que buscamos asentar en nosotros, y sólo en nosotros, el origen de nuestros actos. Cuando el héroe quiere, no son los antepasados en él o los usos del presente quienes quieren, sino él mismo. Y este querer ser él mismo es la heroicidad. No creo que exista especie de originalidad más profunda que esta originalidad ‘práctica’, activa del héroe. Su vida es una perpetua resistencia a lo habitual y consueto. Cada movimiento que hace ha necesitado primero vencer a la costumbre e inventar una nueva manera de gesto”. Hombres (¡ay, maestro Ortega, qué regañinas se ganaría ahora si no añadiera y mujeres!) pero también pueblos, como la villa de Brozas, Encomienda Mayor de la Orden de Alcántara, patria de Francisco Sánchez, El Brocense (astrónomo y gramático, profesor en Salamanca, personaje esencial de nuestro renacimiento); de Nicolás de Ovando, el gobernador de las Indias, y de otras figuras señeras de nuestra historia. Del XV al XX Dejen que Isidro García Barriga, el joven intelectual y hombre de acción brocense, nos cuente gran parte de esta historia. Un artículo suyo, muy merecidamente premiado, termina:  Isidro García Barriga “Cualquier visitante que se acerque en la actualidad a Brozas podrá comprobar que la iglesia está finalizada en su totalidad. Debemos consignar que el proceso constructivo de la iglesia de los Santos Mártires finalizó entre los años 1958 y 1963, pudiendo admirar en la actualidad un edificio de hermosas proporciones e interesantes elementos artísticos. Evidentemente, esta acción merece por sí sola un estudio en detalle, por lo que hemos decidido no incluir en el presente artículo ningún elemento de dicho proceso; tan solo diremos que gracias al tesón y el esfuerzo de muchas personas, quinientos años después de su inicio pudo culminarse el templo de los Santos Mártires San Fabián y San Sebastián, una obra del pueblo de Brozas”. Es decir: 1. En 1958 no estaba terminada.

2. Don Isidro nos deja con la miel en los labios. Porque, ¿qué ocurrió entre 1958 y 1963, que no había podido ocurrir antes y que merece por sí solo un estudio en detalle?

Al principio de su artículo nos narra el origen de la iglesia, que debía sustituir a una ermita anterior de insuficiente aforo (como verán que graciosamente se describe); dicho origen está nada menos que en una cédula de los Reyes Católicos fechada el 7 de enero de 1495 y en la que se autoriza a “que fagáis y edifiquéis la iglesia nueva (…) por manera que buenamente los parroquianos e personas que agora son i fueren en ese dicho lugar podáis estar en las oras i oficios divinos sin vos dar pena los unos a los otros”.  Véase la diferencia de la época de la piedra en la puerta principal. Nos referiremos a lo que los niños de antes de la última fase de la construcción llamaban las «torrecillas», al jugar por allí. Pero sigue: Ahora bien, en la cédula otorgada por los Reyes Católicos no se realiza ninguna mención sobre la financiación de la obra; tan solo se anota que… “por ende, vos mandamos que luego fagades el repartimiento que para ello fuere necesario, por manera que la dicha yglesia se edifique de buena labor y compás” A la vista de estas palabras podemos deducir que deberán ser las autoridades municipales las encargadas del “repartimiento”, es decir, buscar los fondos necesarios para el diseño y construcción del templo, lo que desde el principio va a repercutir de forma negativa en el devenir de la obra. Efectivamente, parece claro en las páginas del estudio de Isidro García que las buenas gentes eran renuentes a aportar fondos, suplementarios a los tributos, para una obra que la Corona con autorizarla creía haber hecho bastante. La Orden de Alcántara, continúa, disfrutaba de cuantiosas rentas basadas en el arrendamiento de dehesas y baldíos, el cobro de derechos por el uso de molinos y hornos, así como algunas otras prerrogativas… Y…esto es lo que pretenden las autoridades broceñas, utilizar dichas rentas para acabar de manera definitiva la edificación del templo de los Santos Mártires San Fabián y San Sebastián.  Hoy sigue notándose la diferencia. Muchos creemos que está bien así: es interesante revivir el paso de la historia. Sobre todo en este caso. Pero el autor del estudio hace uso de su intuición, una de las principales herramientas del historiador, y sigue: Ahora bien, los beneficios obtenidos de la Encomienda no sólo podían destinarse al ornato de las iglesias, sino también a los gastos del comendador mayor, así como al mantenimiento de su residencia en Brozas y de todas las posesiones controladas por esta institución. Por este motivo, el pleito contará con la participación de“don Luis de Zúñiga y Ávila, comendador maior de la dicha orden, y Antonio de Valencia su maiordomo e procurador en su nombre”, que se verían claramente perjudicados por la utilización de estas rentas en la obra de los Mártires. En este contexto, debemos tener en cuenta que el encargado de dirimir la cuestión será Frey Bartolomé de Villavicencio, Visitador General alcantarino y representante del monarca Carlos I, que después de escuchadas las partes decide “que devo de declarar y declaro la dicha yglesia de los Mártires e su procurador en su nombre, y el concexo, justicia e reximiento del dicho lugar de las Vrozas e su procurador general en su nombre no haver provado su petición e intención, doila e pronunciola por no probada…” fallando, por consiguiente, en contra de los intereses de las autoridades locales, a las cuáles ordena que (y sigue la sentencia) “…en lo tocante a los dichos edificios, ornamentos i otras cosas sobre que ha sido este pleito, mando guardar y cumplir las cartas e probisiones de los señores reies católicos de gloriosa memoria y de su magestad, como administradores perpetuos de esta orden por autoridad apostólica”. La sentencia no puede ser más clara: no se utilizará ningún fondo de la Orden de Alcántara ni de otra institución dependiente de la Corona para sufragar la obra; es más, en el auto Frey Bartolomé de Villavicencio exige “que desde el primero día de enero del año venidero de mil quinientos e cinquenta e quatro años acaben la obra y edificio de la dicha yglesia, continuando la obra desde primero de dicho año y no alzando la mano della fasta lo fenecer i acabar, lo qual haga y cumpla so pena de quinientos ducados de oro, la mitad para redención de cativos y la otra mitad para la dicha obra i ornamentos de la dicha yglesia, y para acavar la dicha obra y proveerla de los ornamentos puedan hacer e hagan los repartimientos y derramas por todos los vecinos de esta villa…”  Podemos imaginar a los niños saltando sobre las piedras viejas, donde hoy están asentadas las nuevas. Y lo cierto es que, en tanto se conminaba a los brocenses a terminar la obra, con su solo esfuerzo contribuyente y sin el ejemplo de las instituciones, sólo consiguieron de ellos que se cerrara en falso, a mitad de su extensión, abandonando, en la parte delantera obras de planteamiento e incipientes alzados. Esto es lo que los niños y niñas llamaban las torrecillas y jugaban a perseguirse entre ellas y encaramarse a los muñones constructivos. Con ello, cumplían el primer requisito orteguiano del heroísmo: resistirse a que lo circunstante nos imponga unas acciones determinadas; asentar en nosotros, y sólo en nosotros, el origen de nuestros actos. Pronto: De piedras y héroes prácticos, II. El pueblo de Brozas. De piedras y héroes prácticos, III. Feliciano Acedo, los Acedo. Otras individualidades. Las fotografías que ilustran esta serie , aparte de las del autor que están en color, fueron aportadas al Grupo de Brozas de Facebook por Don Carlos María Neila Muñoz y Don Alejandro Cid Jorge y circunstancia.net cuenta con su autorización para reproducirlas. La de Don Isidro García Barriga es la que figura, asimismo, en su muro de Facebook y esperemos que no le moleste que se haya utilizado.  Sin dinero, sin andamios, sin material. El pueblo amplió y levantó el templo sobre las piedras antiguas, como veremos en el siguiente capítulo, el segundo de esta serie.  Feliciano Acedo en la actualidad. El hombre que, como veremos en el tercer capítulo, hizo más de lo que se esperaba de él, apoyado en su familia y la tradición de ésta, que continua.

Primera Página

— Older Posts » |